原本只是一心一意想去北京找靈芝分類權威趙繼鼎看標本,沒想到老天爺反而先牽線讓他認識了韓國做靈芝藥理研究的第一號人物金炳珏,甚至還讓他去到南京、上海結識了許多中國做菇菌研究的前輩……許多奇妙的緣份彷彿冥冥中自有安排全都發生在1989,使得1989不僅成為國際靈芝學術交流的原點,更成為兩岸靈芝學術交流的起源,不僅對許瑞祥個人帶來深遠的影響,也扭轉了日後靈芝產學界發展的命運。

口述校定/許瑞祥 記錄整理/吳亭瑶

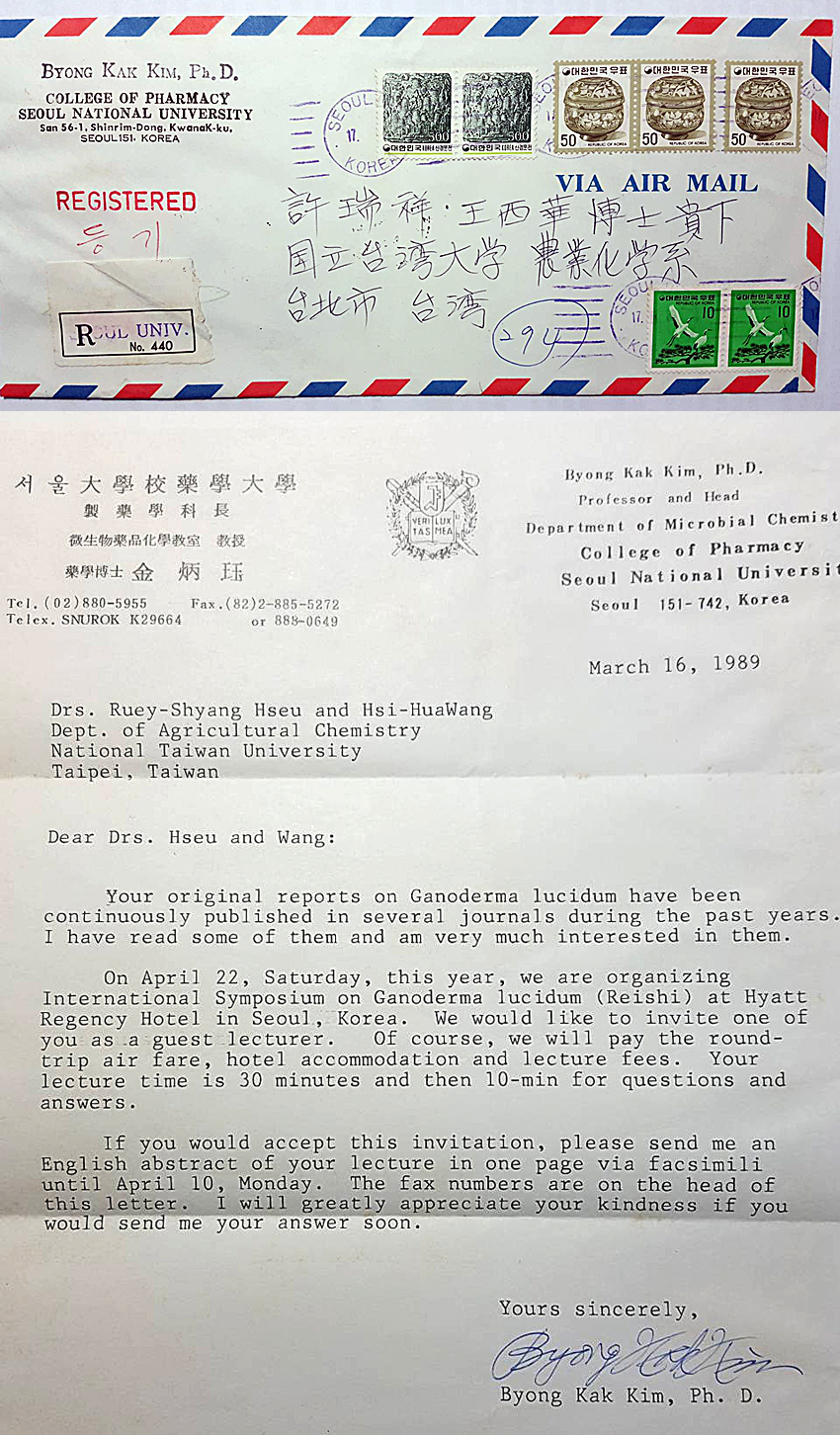

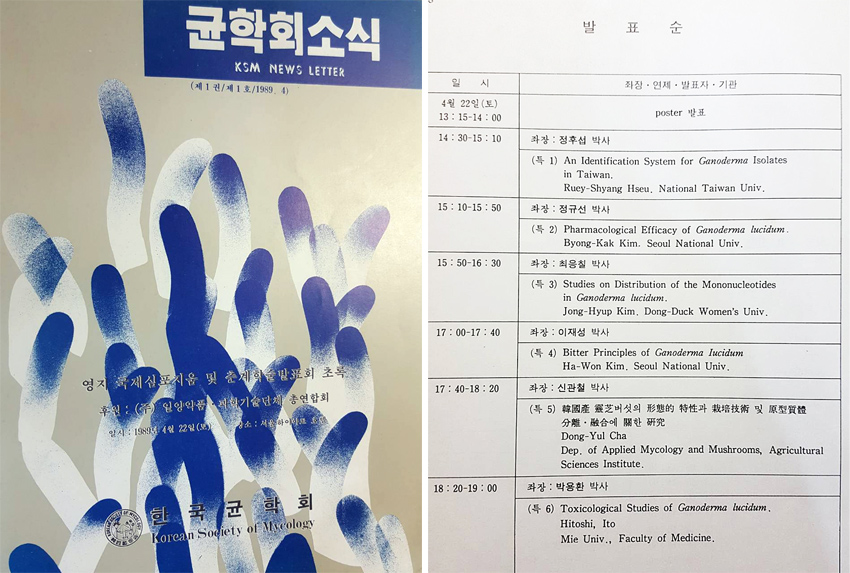

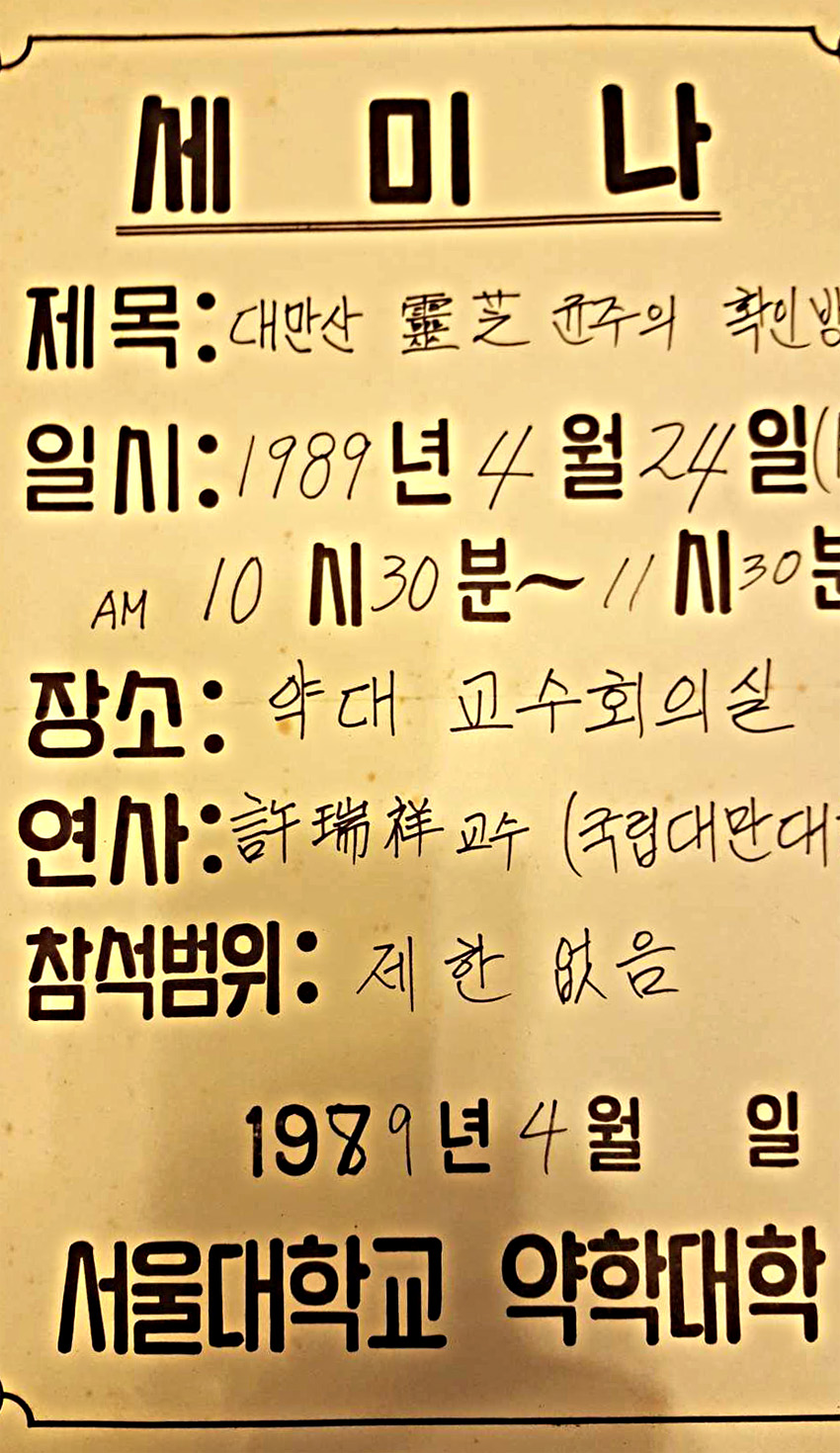

1989年四月韓國舉辦第一屆國際靈芝研討會,那場研討會唯一的外國講員就是我。這是我生平第一次受邀參加國際研討會擔任主講人,而時任漢城大學藥理學院院長的金炳珏教授則是研討會召集人。

金教授派了他的助手到機場接我,這位老兄拿著牌子上面寫著「許瑞祥教授」,那時的我連博士都還不是,真正的頭銜是臺大農化系講師。我和我老婆就站在他面前,但他卻一直看我後面在找「許瑞祥教授」。我只好拿出邀請函,指著上面的名字和他說「這就是我」,他這才不好意思地說,還以為他老師邀請的是位老先生。他老兄就是現在首爾大學的大教授金河元。

其實我當時壓根不認識金炳珏,當我和金教授見到面時就問他「為什麼會找我?」他說,當時他們在搜尋臺灣做靈芝研究的人,發現我之前在《農化會誌》發表的幾篇論文,他看了我的論文摘要覺得很有趣,所以才請我來。

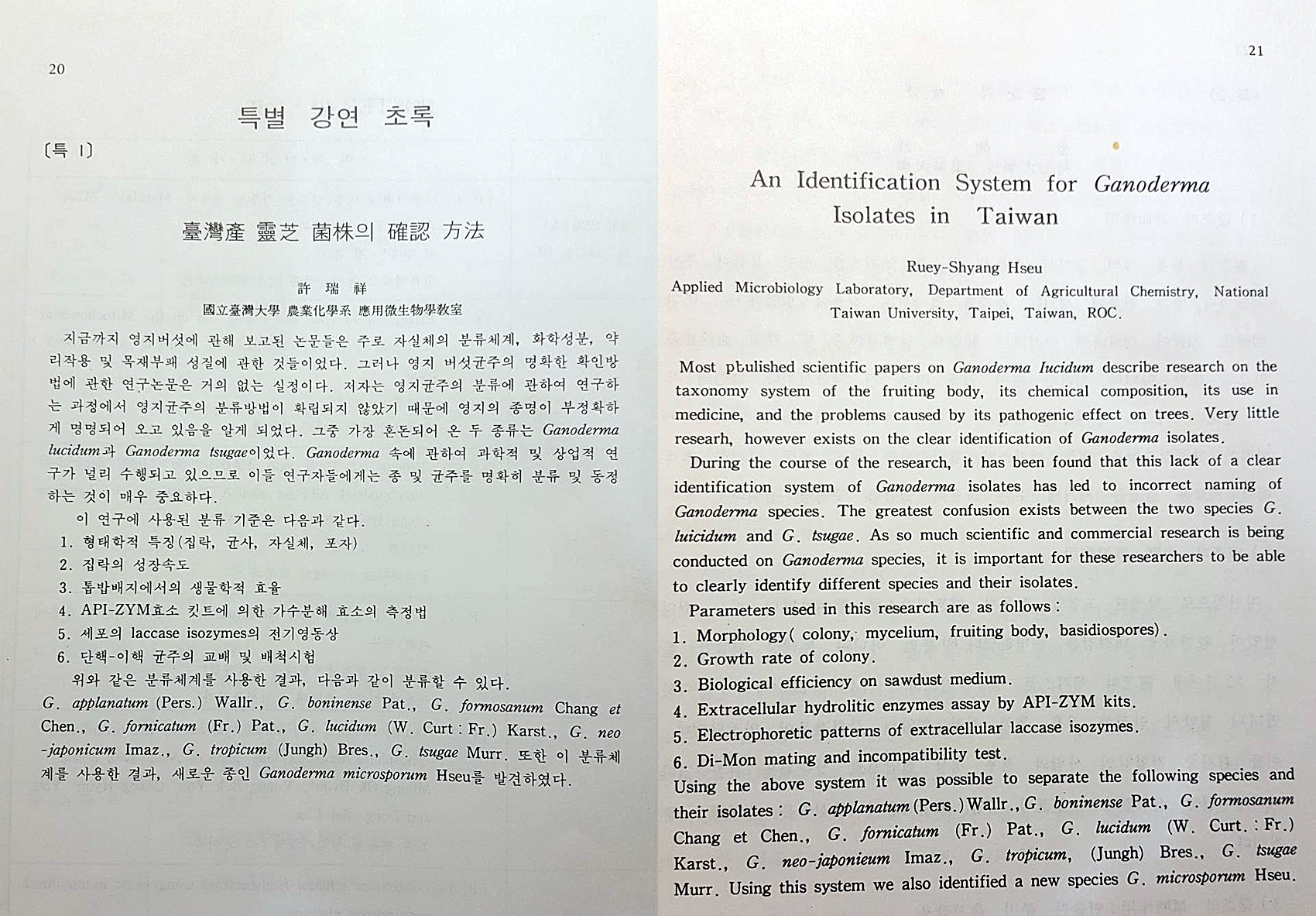

那次我講的主題就是Ganoderma lucidum和Ganoderma tsugae是兩個不同物種,紅色靈芝之間是有區別的,對他們來說也應該也是受教了,因為在這之前,韓國做靈芝研究的教授沒有人在講靈芝菌種的分類。

還記得那次他們招待我住宿的地方是凱悅飯店,入住當天的晚餐就是在飯店吃自助餐。我第一次看到有那麼多種泡菜,擺滿了一整個檯子,至少五六十種以上,如果每種泡菜都給它夾一塊不就飽了,還吃什麼!不過連續幾天吃下來,我印象最深刻的還是泡菜最好吃。

金炳珏是韓國做靈芝研究的第一號人物,主要做靈芝藥理研究,看似嚴肅的他,其實是一個很開朗的人。研討會隔天他請我到他的研究室參訪,身為知名教授,研究室裡軍容壯盛、人才濟濟,相關設備一應俱全。我當時就問他,漢城大學的教授做這些研究工作,經費從哪裡來?

他直言不諱的說,學生做研究需要買特殊儀器設備時,當然是找「買得起」的學生來當學生。「一個博士要來念書,我得先看他是不是塊料,然後再問他父母親,你兒子做這個研究工作可能需要用買到多少錢的設備,你們能夠支付嗎?如果他父母說ok沒問題,這個學生就可以錄取,他父母就會把錢捐來學校,買儀器給他小孩做研究。」

這在臺灣匪夷所思吧?這是金炳珏和我說的四個匪夷所思的第一個。

第二個匪夷所思是學生畢業時,要來和老師說謝謝。他問我,你們也這樣嗎?我說,有啊!就送論文給老師的時候,和老師說聲「謝謝」。他笑一笑說,他們學生拿到學位要離開老師時,會到老師的辦公室敲門,老師說「進來」,學生把門打開,馬上跪下去拜別老師。還在門口就馬上跪下去喔!至於學生帶什麼禮物來拜別,那就不用多說了。

第三件事是他帶我去食堂吃飯。就和臺灣大學一樣,活動中心中間一個穿堂大樓梯,老師學生一群人嘩的一起走上去,向左轉是教師專區,另一邊則是給學生的,如果老師帶著學生,學生就可以和老師一起進到老師這邊的食堂吃飯。當時我就發覺,兩邊的菜其實是一樣的,只是老師和學生的用餐空間是分得清清楚楚的。

這件事在我當教授後有跟臺大校方反應。那時李嗣涔教授要選校長,我是校務會議代表,他來問我有沒有什麼建議,能讓臺大能比較像國際一流大學。我當時就和他說,我沒有太多的要求,給臺大老師一間食堂,可以有尊嚴的吃飯,就可以了。可惜直到現在,臺大校教授在校內仍然沒有專屬的吃飯空間。

這些事情讓我發覺,很多邏輯是不一樣的。我們把教育,把做研究,把這麼神聖的事情弄得那麼廉價,變成是應該的、普及的──我考上這個分數你就要收我,你就要弄錢來養我。他們不是,基本都是靠那些「有donate(捐款)的」來養那些沒「沒donate的」。當我聽到他告訴我說,那些學生畢業後還要來「拜別」老師,聽得我口水差點沒有掉下來。金炳玉還做動作給我看,那個門一打開,學生啪他的就給他跪了下去。

第四個匪夷所思是,我們和他的學生一起吃晚飯,發現學生在敬完老師酒之後,都會把頭轉到一旁把酒喝掉。當時我就問他,為什麼學生要歪一邊喝酒?他很理所當然的回我說:「學生敬老師酒,就跟子女敬長輩酒、太太敬先生酒一樣,都是敬了之後,轉頭在旁邊把酒喝掉。跟長輩喝酒哪有面對面的?你不知道我們這邊是有規矩的啊?我們的規矩還是和你們以前中國學的,奇怪怎麼你們現在反而沒規矩了啊?」

我當時的感覺就是,你們這麼有規矩,把老師當神;老師這麼權威,掌握了學生的生殺大權。換句話說,你們的學生也不太敢搞其他「太出格」的事情,重大創意可能就不見了。我長期看韓國發表的靈芝論文,真的是創意不多耶!臺灣創意相對較多,這是因為臺灣跟歐美接觸得早,比較沒有那些框框架架,可是到底是「真創意」還是「Me Too」,那就看你的功力了。

我現在看和靈芝有關的論文,都能分辨那是創意還是Me Too。有些論文,都不引用前面人家已經發表的研究成果,直接就拿來當作他的「創意」。就像我看到最近發表用同工酶酵素圖譜做靈芝菌種分類的論文,找了半天,看不到有引用我們二十年前就已經發表的研究成果。從論文前面的前言來看,這玩意兒不像是你的構想,好像是忽然從天上掉下來的東西,那就是你引用別人的東西卻沒有具名引用。

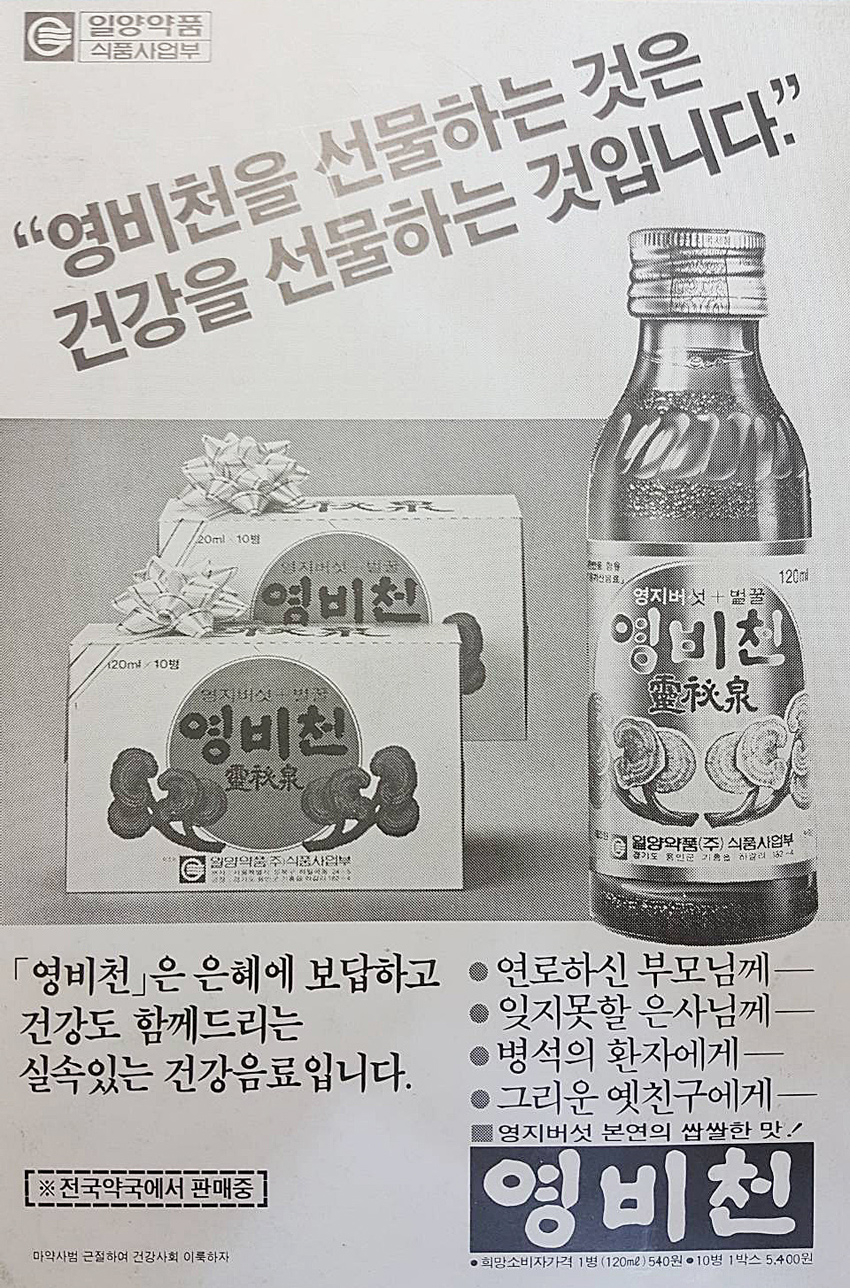

金炳珏之所以會研究靈芝,是因為他的贊助廠商是韓國的一洋製藥。1989年在韓國開的國際靈芝研討會也是一洋製藥贊助的,而一洋製藥之所以會贊助靈芝研討會,是因為他們要賣靈芝口服液。

韓國人流行喝玻璃瓶裝口服液補充體力,當時的人參口服液如果是賣兩百塊一瓶,靈芝口服液大概是賣兩百五十塊一瓶,靈芝比人參稀少,所以比較珍貴。還記得一洋製藥金社長告訴我,靈芝口服液日產量有一百萬瓶。我很吃驚的問他怎麼賣?賣給誰?他一派輕鬆地說,放在自動販賣機裡啊!漢城地區有千萬人口,每十人才能搶到一瓶。

還記得當年我去韓國開會,為了要在會議上解說,特地帶了兩朵不同的靈芝子實體放在我的手提箱裡,結果在機場通關時,他們海關要我把那兩朵靈芝拿出來,說要打上稅才能帶進去。我問他們為什麼要課稅,他們說這玩意兒很貴的,後來我才知道1989年韓國靈芝的原料價格是很高的。

當時海關官員要我把那兩朵靈芝子實體課稅時,我就和他解釋,我不是來做生意的,我是做研究的,被邀請來演講的,還拿出金炳玉先前寄給我的邀請函給他看,和他說這兩朵靈芝是拿來做示範的,等回去的時候,我再把它帶來送給你,他這才放行。

金炳珏教授發表了多篇靈芝多糖和三萜的相關論文,他應該是韓國最早研究靈芝的學者,其中有些研究是他和他的學生金河元一起發表的。我和金炳珏差了大概二三十歲,但他在和我講話的時候,不太有隔閡,很像我的指導教授王西華總是用慈愛的眼神望著我那樣。雖然我們研究項目迥異,資源落差很大,但是共同的心願都是希望靈芝產業能順利開展,照顧人類的健康。

如果我要給自己下一個定義,那麼我很可能是在臺灣做靈芝研究,最早跨出臺灣的範圍到韓國、中國、日本去介紹靈芝菌種分類研究的人。我不是指去所謂的國際學術會議,國際學術會議可能有人比我更早去談靈芝,我說的是,去專門的國際靈芝會議,去講靈芝分類研究的,我應該是第一個;而第一個把我從臺灣「拎」到國際上的人,就是韓國的金炳珏教授。

金炳珏後來有到臺灣找過我,還送了我幾張小提琴CD,說是他太太的學生拉的,當時我只是把CD擱在一邊沒當回事。大概隔了十年之後,流行現場收錄樂團演奏的DVD光碟片,其中有一場是我父親最喜歡的,他有好幾個copy隨時都在看。其中拉小提琴的韓國女生叫作莎拉張,是當時很紅的小提琴手。後來我在整理CD時才發現,金炳珏送我的CD就是莎拉張還是金炳珏夫人學生的時候拉的。我老爸最喜歡聽她拉的〈流浪者之歌〉,所以我的電話來電答鈴也是〈流浪者之歌〉。

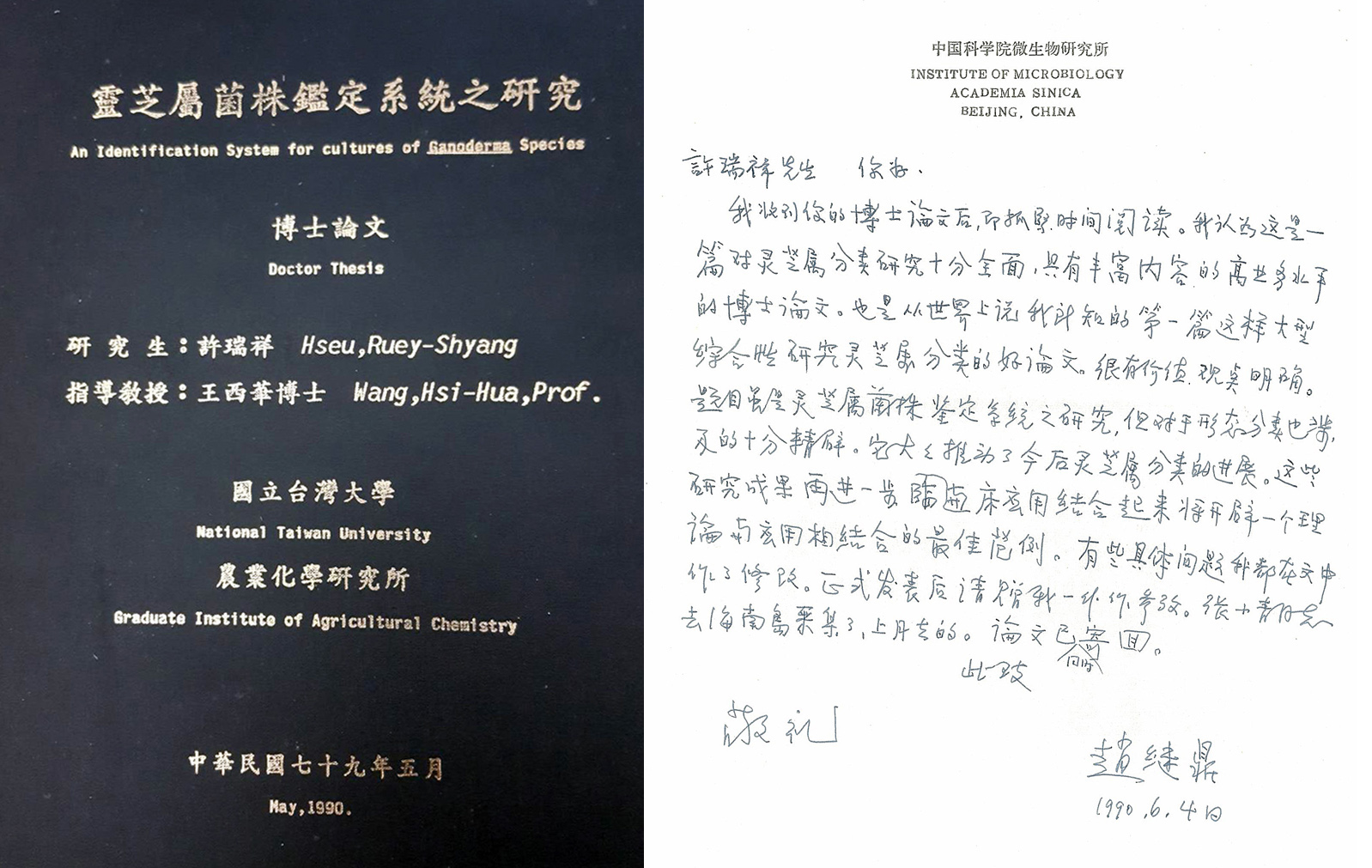

認識金炳珏教授是在1989年春,他把我找去了韓國;認識趙繼鼎則是在1989冬,我特地進到中國去找他。會想去拜訪這位老前輩,是因為我在《中國靈芝新編》書上看到中國做靈芝分類的權威就是趙繼鼎。

當時我再過一年(1990)就可以拿到博士學位了,如果我連真正的高手都沒見過,怎麼知道自己做的分類到底是對或不對?如果我連中國的靈芝標本都沒見過,我又算哪根蔥?所以1989年我去北京,基本上是為了看中國的靈芝標本並且拍照,好和我在臺灣和世界其他地方收集來的標本做比對,當然更想請教趙先生對我研究成果的看法。

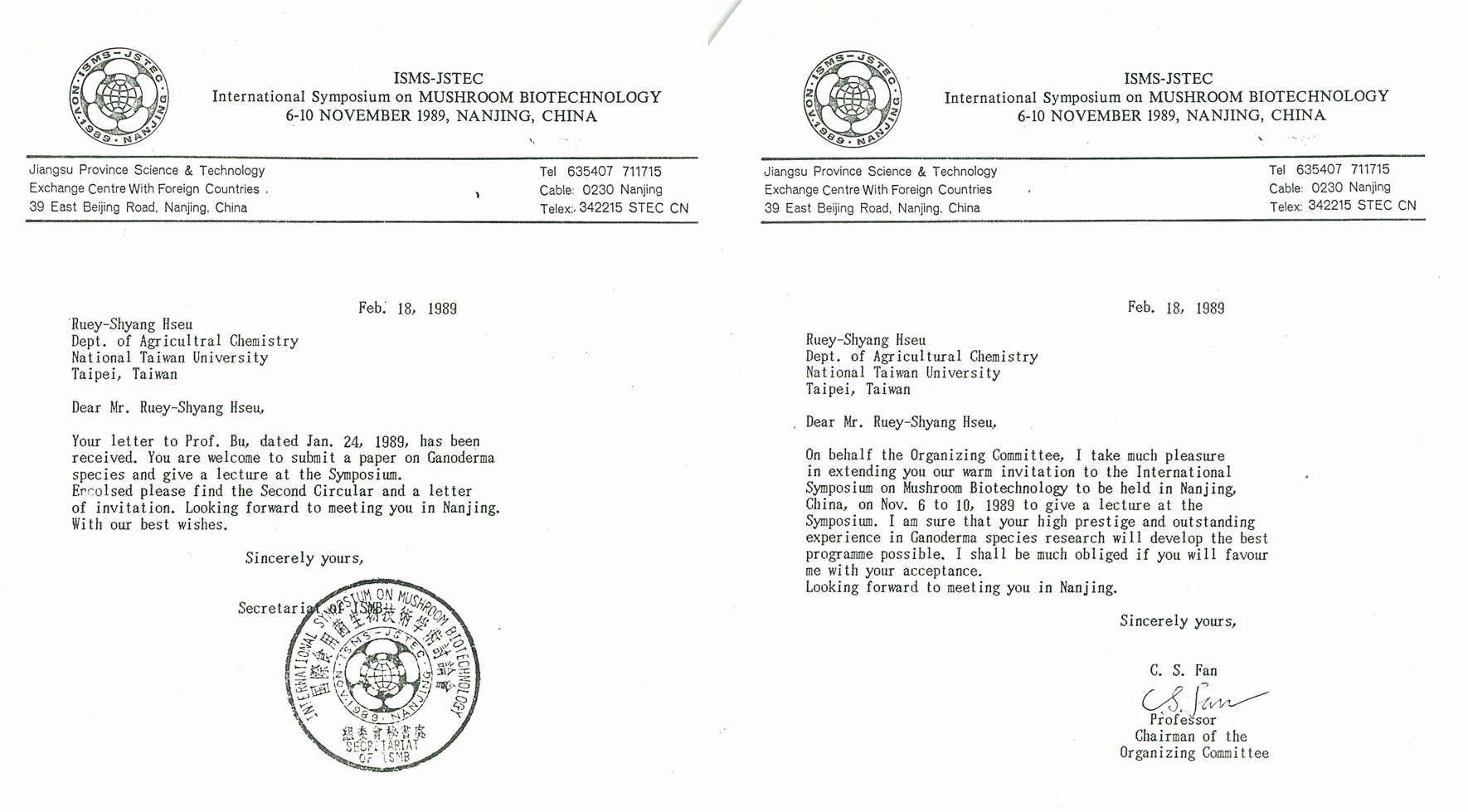

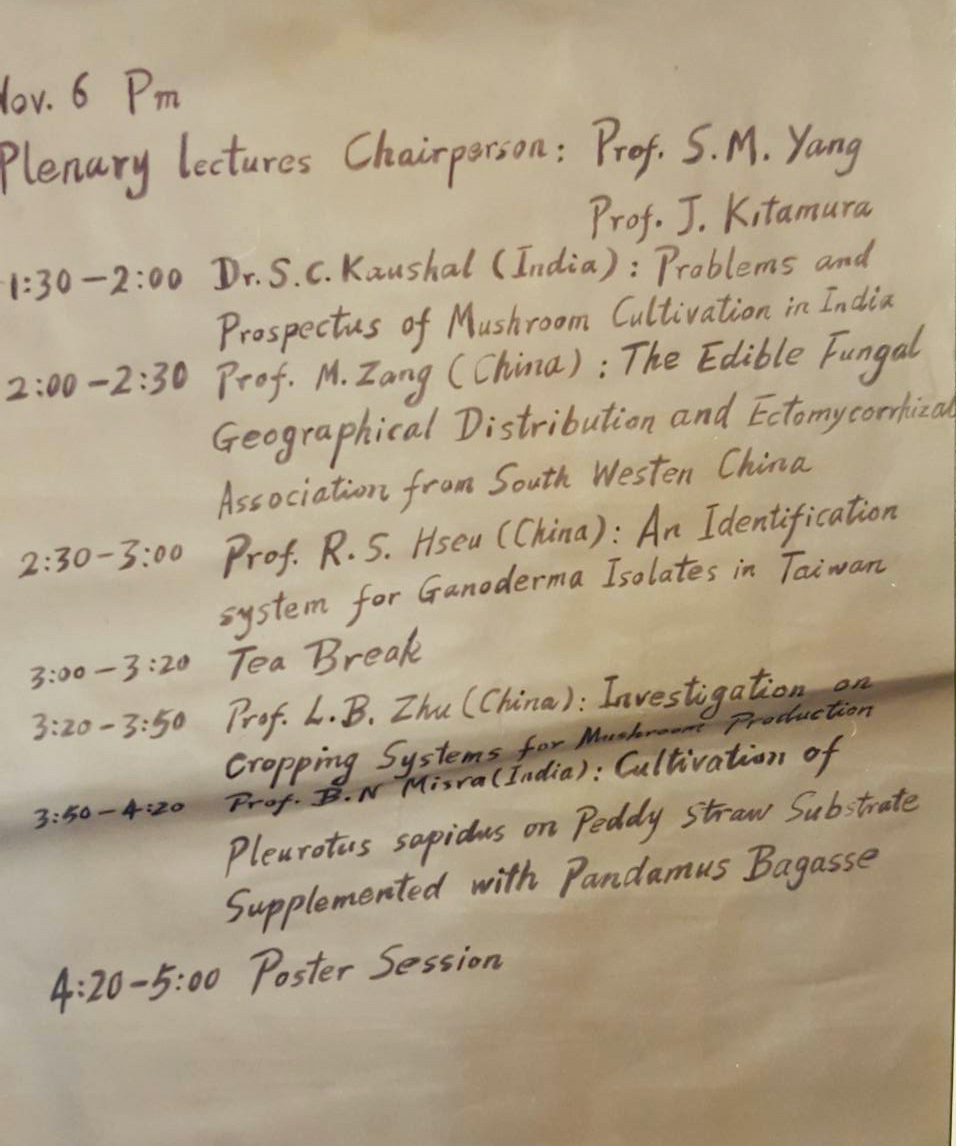

那時兩岸才剛開放探親和學術交流,一般人去大陸都有條件限制了,對於公務人員更是限制重重。我是臺大的講師,是當然的準公務員,必須受國家法令約束,一心一意想去北京看標本的我,終於逮到一個學術交流的機會,可以循合法的管道去北京,那就是參加1989年11月在南京舉辦的國際食用菌生物技術學術討論會。

那是中國首次舉行的「國際」食用菌學術會議,我自己報名之後,向教育部提出申請,教育部發給我一張同意我去開會的公文,我才能辦理入出境手續。還記得當時拿到的公文上面是寫著:「臺灣大學農化系的許某某,途徑香港赴我國南京市開會。」我之所以要辦出境,是因為我去香港叫出境,再從香港進入「我國」。我於是先從臺灣飛香港,再從香港飛廣州白雲機場,香港和廣州很近啊,一起飛就降落了。由於當時香港無法直達南京,所以只好先在廣州住上一晚,隔天再從廣州飛南京。現在幾小時就可搞定的行程,在三十年前可要花上好幾天啊!

多年後,我們系上的宋老師才明白告訴我,當時教育部還特別為了我這個「案子」開會討論,他們說,既然要派一個人去大陸學術交流,就要選一個「沒回來也沒損失」的人去。當時沒人敢去啊!我是第一個去的,回來之後,臺灣才有人敢去。所以何其有幸,我竟然是第一個被核准以學術交流為前提去大陸的國立大學教師。那次我也是去講靈芝分類,由於先前已有韓國演講的經驗,所以讓我能夠從容以對。

天安門事件就發生在1989,許多國家都抵制中國,參會的外國人很少,反而是來自臺灣的我正好恭逢其盛,也因為這個特殊身份,讓我在會後的官方晚宴上被安排和中國那些老前輩坐在同一個大圓桌。當時在中國搞食用菇的老先生,像是樊慶笙、楊新美、楊慶堯、卯曉嵐……幾乎都認得我這個從臺灣來的小青年。

原本打算南京會議結束,就直接去北京找趙繼鼎看標本,沒想到當時還是助研究員的上海農業科學院食用菌研究所潘迎捷,聽了我的報告之後,臨時邀請我到他們所裡講香菇的交配型與性別判斷。這是額外增加的行程,潘迎捷為此特地陪我從南京坐火車到上海,這也是我第一次造訪中國的科研單位,勤肯樸實的聽講神情,至今仍深深留在我的印象中。

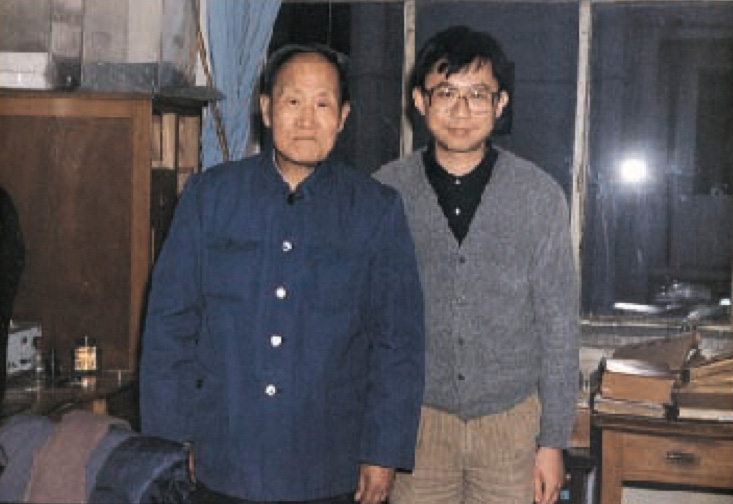

1989年11月底,我終於如願以償來到北京中國科學院微生物研究所,見到了趙繼鼎先生。事實上我在取得教育部公文確定可以進到大陸的時候,我就寫信給趙先生,他也回信給我。當時(1988年)兩岸才剛開放互通郵件和學術交流,所以不管對他或對我來說,這份來自臺灣的關係有其特殊的歷史意義。

我記得待在北京的兩個多禮拜都住在中關村附近的友誼賓館,那可是當時的高檔飯店。每天我都會去中科院拍靈芝的標本,趙先生都幫我安排好了,他讓我早上去拍,中午回飯店吃飯,休息一下,下午再繼續拍。

每天標本館的助理會幫我找模式標本,還記得那位助理穿著藍色的工作服,戴白色的口罩和手套,把標本就定位擺好,等我咔嚓,她再翻面,我再咔嚓,我不能去摸標本。當時趙先生列出一張標本清單,拿出來給我拍照的都是具有代表性的標本,我全部都拍了,有幾百張啊!我帶了一整箱幻燈片去拍標本,整箱幾十卷喔!如果不是中國科學院給我特許公文,我根本帶出不來啊!

休息的時間我就和趙先生聊天,他還介紹所裡同事跟我交流。印象最深的是劉錫璡先生,他是做冬蟲夏草無性型研究的專家,而我的碩士論文是以蟲草為題目,兩人自然是相見恨晚。劉老師當年發表「中國被毛孢」是冬蟲夏草無性世代的學名,當時好像沒有得到太多同業認同,直到十年後我用基因序列證明劉老師當年發表的論文是正確的,才稍稍彌補了這個遺憾。

那段期間,我也和卯曉嵐、張小青變成好友。我從上海搭機到北京,就是他們來接我的。那時卯曉嵐就一直要帶我去遊長城,但我實在太忙了,覺得長城遠觀就好,就用「下一次」為借口推辭了他的好意。之後他每次在北京見到我都說要帶我去遊長城,但我每次都和他說「下一次」,直到了2011年我又在北京和見他面時,他乾脆直接和我說,「許先生,我們下一次再去長城,喔!」

我相信,當年趙先生和北京中科院微生物所給我的接待規格,是前無古人後無來者。本來有一個加拿大人,就是現在還在加拿大賣靈芝的Jeff Chilton,也有去南京開會,他聽我說要去北京,就說要跟我一起去。我去中科院標本館的第一天,他和我約在門口見,沒想到中科院的人不讓他進去,叫他在門口拍張照片就可以回去了。因為外國人不能進中科院,但我是自己人,是「不可分割那一塊」的同胞,當然能自由進出。所以我很清楚,在中科院的那段期間,真的受到非常非常特殊的待遇。

趙先生那時就和我說「中國靈芝的分類以後就靠你們了」,他的意思是,他們這輩子能做的靈芝分類就這樣子了,這裡面一定有錯誤,以後就靠我們把裡面的錯誤再重新釐清。但我對那些死標本一點興趣也沒有,我也不會想學侏羅紀公園那樣,從死標本裡把DNA拿出來複製。

我那時候想做的事情有兩個,第一,趙先生是中國靈芝分類的權威,我如果連他都沒見過,他對我也沒有什麼評價,我憑什麼當靈芝博士?第二個,我所提出來的想法和研究結果,如果他不覺得OK,我自己講了都會心虛。所以現在我為什麼可以講得這麼理直氣壯,是因為我的研究結果,已經讓好幾個不同國家的分類學者確認過。

1989年我去找趙繼鼎的時候,我也有帶標本去給他確認,並且把我做的研究結困和他交流,讓他相信民間常用的紅色靈芝其實有兩個種,而當時在臺灣普遍被農民栽培的是松杉靈芝。所以我才會在今天說,中國會出現「松杉靈芝」四個字在他們官方文件裡,認為它是可以吃的,認為它可以作為醫療用途研究的,很可能就是源自我和趙繼鼎之間的交流,由他把這個訊息在中國散佈出去的。

回顧1989年在我靈芝研究的生涯裡,開創多項第一次的經驗,金炳珏讓我將松杉靈芝的概念推向國際舞台,而趙繼鼎則讓我將松杉靈芝的說法帶入中國。(待續)

................................................................................................................................................................................

做靈芝分類研究的人有兩個系統,一派是在做植物病害,對他們來說,靈芝是危害樹木的病害,所以他們會分離出活的靈芝菌種做病原性試驗,這些菌種的生長特徵就是活菌株鑑定的標記。另一派則是在做野生標本分類,也稱為形態分類,就是我們常說的傳統分類學taxonomy,趙繼鼎就是屬於這一派。

做植物病害的目的,要解決的是樹的生存問題,所以要養活的菌株,才能知道用什麼藥去殺它,讓植物病害不要發生。而傳統分類學則是研究野生採集到的標本,先用肉眼看可辨認的外觀形態,再用顯微鏡去看它的孢子與切片組織,但怎麼看就是那朵靈芝。

野生到的靈芝當然要把它乾燥才能拿回來研究和放在標本管裡保存,老一輩的分類學者當然是在標本館裡研究別人採回來的標本;年輕的學者,像趙先生的助手張小青,則是要上山下海自己去採標本,只是他們純粹是找野外自然長出來的東西,再去分門別類看有沒有什麼新的物種。

所以用傳統分類來研究靈芝,和把靈芝當植物病蟲害來做研究,是兩個完全不一樣的領域。我基本上是跨領域的。把活的菌種和標本館裡的東西連結起來,就靈芝來說我是第一個人,沒什麼好懷疑的。

我的指導教授是王西華,但王老師並沒在做分類,他做的是育種,所以當我需要對形態分類做更深的研究時,他要我去跟臺灣大學植物系的陳瑞青教授學。陳瑞青老師是做真菌傳統分類研究的,就是他教我怎麼看標本,怎麼看顯微鏡,所以他也算是我另外一個指導教授。

老實說,王老師的手不靈巧,沒有技術可教,但他是一個很認真又不藏私的老師,一天到晚看期刊,看到什麼就和你講一些有的沒有的,所以他有很多學生就是收來要去實踐他的理論,而我是個突變,因緣巧合讓我當了助教,可以無後顧之憂的做自己想的東西。

也因為從當小助教開始就在他身邊混,混久了自然也體會出一些做研究的邏輯,所以我的論文題目是我自己訂的,而不是他說「瑞祥啊,我們來做個靈芝研究……」我才做這個題目,所有事情都是我自己去弄出來的。

當時會想到把活的菌種拿來栽培,並且去看它們後代之間能不能交配,這就比較靠近王西華老師的專長了。王老師是台灣菌類栽培和性別研究的祖師爺,而利用交配結果判斷靈芝的種源關係,我則是第一個。

之前在臺灣並沒有人用交配來證明菇類的菌種是不是同一個種,那是因為菇類的菌種不需要證明,洋菇就是洋菇,香菇就是香菇,沒什麼好證明的;同種之間是以互相交配的,也沒什麼好說的。也因為如此,大家才會把靈芝想得和洋菇、香菇一樣簡單,而沒有發現這裡面好像不太對勁。

在臺灣不管你在哪裡種香菇,就那幾支菌株而已,都是人家的生產菌株,但靈芝不是啊,有日本來的菌種,有自己從野生靈芝分出來的菌種,有菌種中心買的菌種,所以每一家種的靈芝就開始出現有狗有貓的問題。大家原本以為他們養的都是狗,偏偏跑出一個張無忌說,不對喔,這個是貓喔!

COPYRIGHTS © Ganodermanews since 2015. ALL RIGHT RESERVED.

靈芝新聞網 版權所有 | 本網站內容作者享有其著作權,禁止侵害,違者必究

Powered by

ganodermanews.com